概要

「幸福」と言うフワッとした、でも誰もが求める問に対して、具体的なアプローチを見せてくれた本だった。

「幸福」になる為にいろいろ悩むが、なかなか数値化することが難しく、何をどうすればいいのかがわかりにくい題材。

そんな「幸福」を3つの資産のバランスで求めると言う方法を提案してくれている。

3つの資産とは「金融資産」「人的資産」「社会資産」のことで、おっさんも漠然と考えていたが、「そうそう、そんな感じに思ってた。なるほどねえ~」みたいな本で、モヤモヤした考えが、かなりスッキリした。お勧めです。

この本の面白いところ

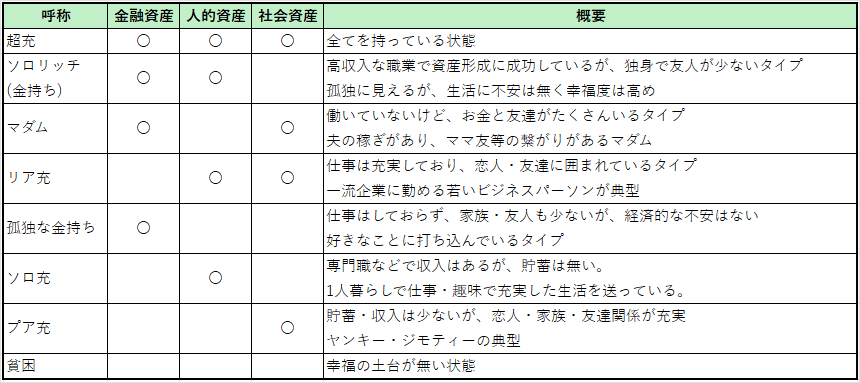

この本で面白かった1つとして、各資産の保有状況を一言で表していて、その表現がなるほどねと思わせてくれたところ。

例えば、3つの資本全てが満たされ(お金もあって、仕事も充実し、家族・友人に囲まれた状態)た人の呼称は「超充」。「ちょうじゅう」・・強そうだ。

こんな風に、各資産の保有状況でどう言った特徴があって、どんな人種かを説明してくれている。

この説明と呼称がなかなか面白かった。

それぞれの呼称毎の解説があった。

例えば「超充」は「金融資産」「社会資産」が反発する(お金がもとで、交友関係にヒビが入ることを指している)こともあり、実際に「超充」なるのは難しいのではないかと書かれていて、誰もが「超充」以外のポジションになるのではないかと書かれていた。

とは言え、1つの資産だけしかない状態では「幸福」に対してかなり不安定で、無くなったらすぐに貧困や孤独に陥るリスクが高くなる。

「ソロ充」な人が失業したり、「プア充」な人が友人との関係が疎遠になった場合なんかが当てはまるわけだ。

なるほど、各資産それぞれを充実させる必要がありそうだ。

では、幸福に向けた最適なポートフォリオとはどういった配分なのか?

各資産の特徴について

この部分が本書では大きく割かれており、上の表の説明なんかがあって、面白かった。

金融資産

一番イメージしやすい資産で、「金融資本 = 資産」と考えることができる。

仕事で稼ぐと言うのも重要だが、稼いだ種銭を元に資産を増やし、金融資本の拡大を目指す必要がある。

金融資産の拡大を目指さずに老後を迎えた場合、年金だけでの生活が苦しく「年金不安」となり、大きな政治課題になっている。

昨今はこの資産の拡大を目指す人が増えている。

確かに「金融資産」は数値化しやすく、幸福のパラメータとしても解りやすく、他の資産に比べてコントロールしやすい資産と言える。

人的資本

個人の能力、適性を使って自己実現を目指す資本。

フリーランスや自営業、芸術家やスポーツ選手と言った職種なら高い数値の場合が多い。

しかし、日本においては雇われで仕事をする場合、この数値が必ずしも高いとは言い難い。

加えて、35歳を過ぎると人生の選択肢は急激に減る。

40歳、50歳を過ぎてサラリーマンとしての人生に疑問を持ったとしてはも、別の選択肢は限りなく少なく、会社に必死にしがみつくしかなく、数値はますます上がりにくい。

つまり、日本の雇用形態は「人的資本」をゆっくりと、でも確実にすり潰してくる雇用形態と言える。

「終身雇用」は、その実態を見れば「超長期雇用の強制解雇制度」を意味する。

退職金とは、定年後のまともな仕事を放棄する代償と言える。

人生100年時代の人生戦略としては、いかに人的資本を長く維持するかにかかっている。

60歳、65歳で定年となっても、その先に何十年と時間が広がっているので「好きを仕事にする」ことが「人的資本」にとっての唯一の選択肢となり得る。

結果、60代、70代になっても「人的資本」を維持できるかどうかで、超高齢社会の格差はさらに拡大していくことが予想される。

社会資本

「幸福」とはそもそも、「社会資本」からしか生まれない。

人生における幸福や問題のほとんどは、健康・金銭を除くと人間関係に集約される。

つまり「社会資本」がらみと言える。

その「社会資本」は、3つの世界で構成されていると筆者は言う。

・「愛情空間」家族・恋人などの関係でできる空間。

・「友情空間」親しい友達との空間。加えてその向こう側いるLINE程度の関係も含む空間。

・「貨幣空間」上記以外の疎遠な関係、お金を介した空間。仕事仲間からお店の店員程度を含む空間。

この3つの空間で感じる喜びや悲しみの量が「社会資本」の源泉となる。

加えて、この3つの空間を「社会資本」に対する影響力に換算すると、「愛情関係」が全体の80%程度を占め、「貨幣空間」はおよそ1%程度と考えられる。

残りの19%が「友情空間」の影響力と言うことになる。

定年後に自由度が低い理由としては、会社を辞めるとそれまでの人間関係から切り離され「社会資本」を失ってっしまうからと推察されている。

「会社は嫌いだけど、会社なしでは生きていけない」と言うのが日本人の悲しい性だと筆者は書いている。

解るわ~・・・・

本書に掛かれた最適なポートフォリオ

経済的に独立し、充実した仕事をして、家族や友人との強い絆で囲まれた「超充」であればいいが、なかなか難しい。

なので、筆者の勧める最適ポートフォリオとして、「社会資本」は家族を軸にした「愛情空間」に特化させ、友情空間は切り捨てて、残りは「貨幣空間」の弱いつながりで構成する。

その上で、「人的資本」に対してもプロジェクト単位での仕事をすることで、過度に人間関係を作らないスタイルであれば、幸福の3要素をある程度満たせるのではないか?

と提案をしている。

おっさんの現状はどうなの?

おっさん自身の状況としては、お嫁ちゃんが亡くなり、お一人様となっている。

確かに、ちょっと寂しい気がするし、このまま歳をとって一人で大丈夫?と言う気もする。

つまり、「社会資産」における「愛情空間」が希薄な状態だ。

幸いなことに、「友情空間」はある程度満たされているんじゃなかろうか・・・とは思っている。

加えて、50代にしてサラリーマンに疑問を感じており、「人的資本」としても黄色信号が点滅している状態だ。

唯一、「金融資産」はお一人様と言うこともあり、十分とは言えないが少しマシな感じもする。

まとめると、金持ちと言うほど「金融資産」がある訳でもないので、おっさんの現状としては「孤独な小金持ち」と言う呼称がしっくりくる感じかな。

おっさんの幸福ポートフォリオはどんな感じ?

この3つの資産でおっさんの先ポートフォリオについて考えてみた。

結果、おっさんが一番力を入れないといけないと思うのは「人的資本」だ。

と言うのも、「社会資産」は運や、不確定要素、人との繋がりと言ったコントロールが難しい要素の積み上げって感じがする。

「金融資産」としてはおっさんは一人者と言う事もあり、「何とかなんじゃね・・(知らんけど)」と思ってる。

つまり、今は50代前半の53歳(2025年4月現在)で体力的にも健康。

加えて、迷惑をかける家族もいない。

「どういった分野の仕事がしたい」と言った具体的な目標がある訳じゃないが、疑問を感じているサラリーマンからは脱却し、別のことで「人的資本」を満たせればいいなあと感じた。

更にうまくいけば、「人的資本」の先にある「社会資本」の満足も得られるような仕事だったら・・なんて考えさせられた本でした。

ちょっと、本気で考えようかなあ・・

まとめ

FIREについて、考える今日この頃だけど、辞めた後もまだまだ先が長いことを再確認させられた本だった。(知ってたけどね・・)

金融資産のハードルは他の資産に比べて、ハードルは低く「幸福」の一要素でしかないことも、ぼんやりとは解っていたけど、具体的に教えられた本だった。

だから、怖くなったと言う訳ではなく、「人的資本」の置き所を今後もっと具体的に考えて行こうと、考え方の方向性が少し見えた気がして、面白い本でした。

コメント